高温电池是特种电池的重要分支。镁金属具备优异的化学稳定性、高熔点和不易生长枝晶等优势,因而镁金属电池被认为是开发耐高温特种电源的理想选择。由于高温条件下电解质的稳定性和界面反应面临较多挑战,因此设计耐高温电解质并在镁负极表面原位构筑导镁固体电解质界面,是推动高温镁金属电池实用化的关键。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研人员等在高温镁金属电池聚合物电解质研究方面取得进展。该研究在新型镁电池聚合物电解质开发及镁金属负极界面构筑等成果的基础上,选用具有高热稳定性和优异镁负极兼容性的聚环氧氯丙烷进行改性,并引入双官能团小分子季铵化交联剂策略,实现了聚环氧氯丙烷的原位交联,并在其中引入季铵根官能团。

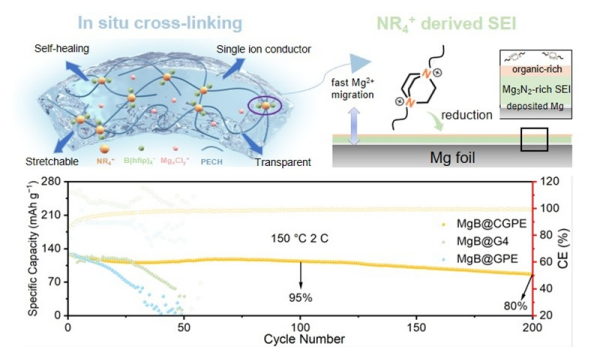

研究发现,原位生成的季铵根官能团具有较低的最低未占分子轨道能级,可优先在镁金属负极表面发生分解,进而形成富含Mg3N2的有机-无机复合固体电解质界面层。基于该电解质体系组装的Mo6S8//Mg电池在150°C高温下表现出优异的循环稳定性,稳定循环超过200圈,容量保持率超过80%。同时,该电池在滥用状况下展现出优异的安全性。

上述研究为高温镁金属电池的电解质分子设计及界面优化提出了新的研究思路,有望推动高温镁金属电池的技术发展。相关成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。该工作由青岛能源所和青岛大学合作完成。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、青岛市自然科学基金等的支持。

同时,青岛能源所和青岛科技大学等的科研人员,结合近年来镁电池电解质的研究成果,梳理了胺类和磷酸酯类功能添加剂在镁离子溶剂化结构调控、界面演化及镁金属沉积/溶解动力学等方面的功能机制。这为探讨分子间电离/缔合过程和独特界面形成机制提供了新见解,并为高性能镁电池开发提出了发展方向。相关成果也发表在《先进材料》上。

原位交联聚合物电解质及其衍生的负极界面实现高温镁金属电池的稳定循环

供稿人:杨越

审核人:文成锋