固态钠电池兼具资源丰富、安全性高、比能量高等特点,因此被学界认为是最具应用前景的新型储能技术之一。然而,固态钠电池在应用中面临诸多挑战,如钠金属负极与固态电解质之间的固-固接触导致高界面电阻和钠枝晶的形成,降低了钠的利用率,损害了电池的循环稳定性;商业化制造的钠箔厚度大多在50µm以上,较高的N/P比难以提供额外的容量,造成电池比能量的降低等。

针对上述问题,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员温兆银和吴相伟团队设计了三维多孔碳支撑的超薄钠负极结构,即在NASICON型电解质表面构建由金属有机框架ZIF-8/ZIF-67衍生的三维多孔碳支撑层(NCC)作为界面修饰层。研究利用孔道的毛细作用改善熔融钠在固体电解质表面的润湿特性,并通过优化NCC厚度调控金属钠电极的厚度。同时,研究利用碳材料的储能特性,在界面层中形成具有高离子扩散系数和良好导电性的钠化碳,并在电化学反应过程中充当钠离子泵,形成三维的离子/电子混合导电网络,赋予钠负极快速的离子传输和电荷转移动力学,缓解了局部电荷积累,实现了无枝晶的钠沉积。

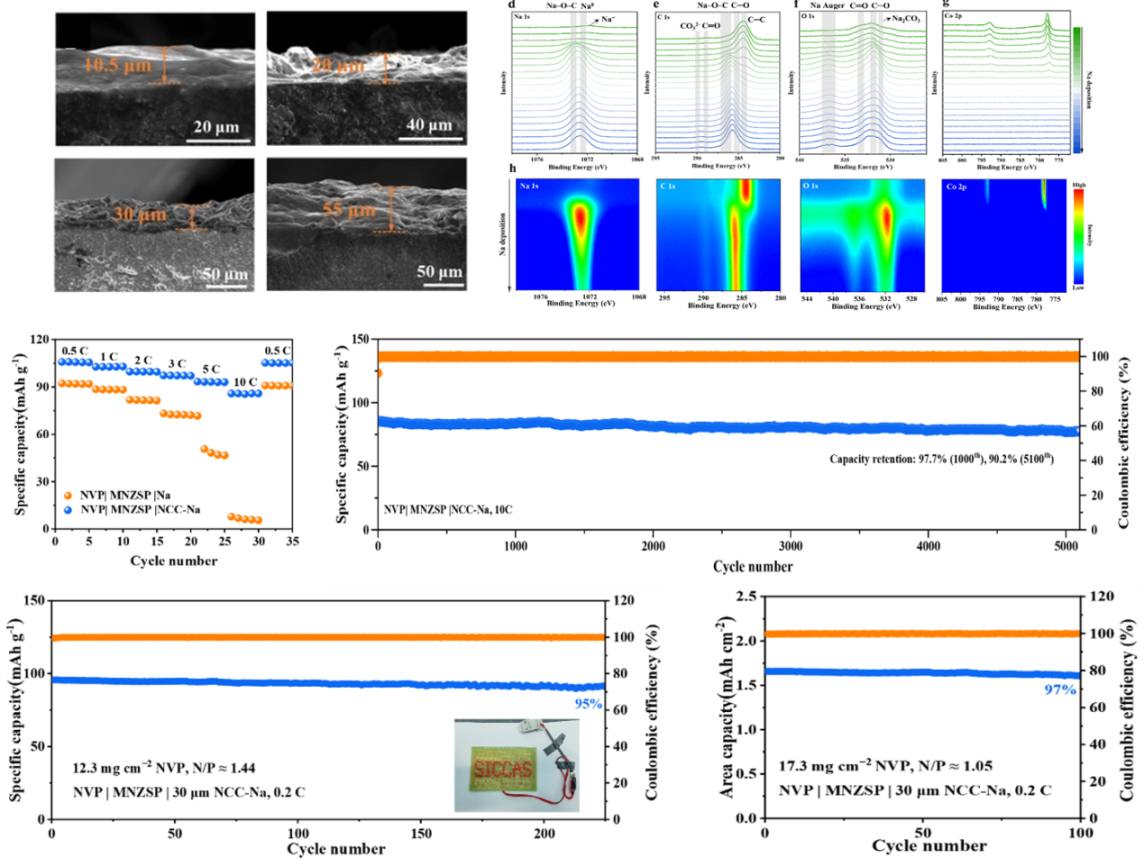

实验结果表明,对称电池实现3.5mA cm−2的高临界电流密度和0.2mA cm−2下6000 h的长循环寿命。同时,匹配Na3V2(PO4)3正极的全电池在10C下经历5100次循环后展现出90.2%的高容量保持率,且使用有限钠金属负极与高面载量(17.3mg cm−2)的Na3V2(PO4)3正极组装的固态钠电池,在N/P比低至1.05的条件下,循环100次后的容量保持率高达97%。

这一研究为设计实用化高能量密度和长循环寿命的固态钠金属电池奠定基础。

近日,相关研究成果以Sodium-Ion Pump Enhanced Composite Sodium Anode Toward Fast-Charging and Practical N/P Ratio Solid-State Sodium Metal Batteries为题,发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、上海市等的支持。

多孔碳支撑的超薄钠负极及NASICON基固态钠电池的电化学性能

供稿人:杨越

审核人:文成锋