近日,中国科学院新疆天文台研究员张余团队联合上海天文台、云南天文台、德国海德堡大学等的科研人员,利用Gaia高精度天体测量数据,发现并确认了银河系内多个原初星团群的存在,并提出这些星团群或源于超新星爆发所引发的层次化恒星形成过程。

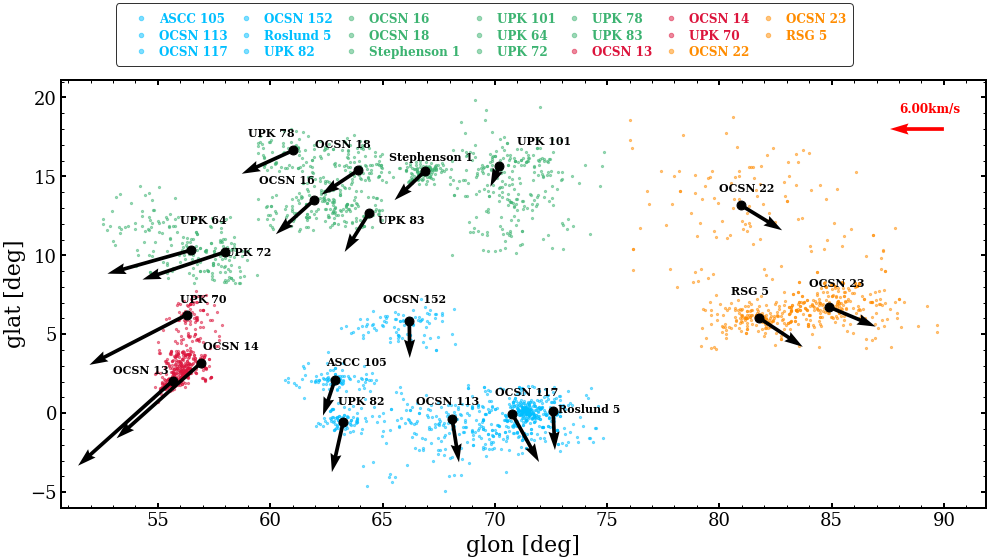

星团群是指一组空间上邻近、运动学性质相似、年龄接近的疏散星团,通常起源于同一巨大分子云。该研究系统性识别出4个原初星团群,其中G1和G2展现出明显的环状与弧状空间结构。研究提出,这一结构或源于早期超新星爆炸形成的冲击波对分子云的压缩作用,从而在不同位置依次触发恒星形成。

该研究结合Gaia数据与N体数值模拟,系统追溯各星团群的动力学演化历史。结果表明,这些星团群将逐渐瓦解为多个彼此独立的星团。同时,基于恒星反馈驱动的相继形成模型,该团队预测了可能诱发星团群形成的超新星爆发区域。其中,相关性最强区域展现出清晰的年龄梯度,印证了“冲击波沿径向触发恒星形成”的情景。

脉冲星作为超新星爆发后的遗迹,为进一步验证预测的超新星爆发区域提供了新视角。研究通过对脉冲星进行轨道回溯分析得到了其诞生位置,并在G1和G2星团群附近分别识别出3颗和26颗诞生位置位于该区域的脉冲星候选体。这一发现为早期爆发事件留下的致密遗迹提供了有力证据,并支持超新星反馈在星团群形成中的关键作用。

该研究深化了学界对星团形成与演化机制的理解,展示了恒星反馈在调控银河系大尺度恒星形成活动中的作用。同时,上述成果拓展了关于星团形成与反馈过程的理论框架,并为理解银河系及其他星系中多尺度恒星形成现象提供了新视角。

相关成果发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院及新疆维吾尔自治区的支持。

四个新发现的原初星团群的空间分布示意图

供稿人:杨越

审核人:文成锋