走进超市,琳琅满目的食品货架上,“零添加”、“纯天然”、“0糖0卡0脂”的标签格外醒目,它们像是一种无声的呼唤,吸引着我们驻足。与此同时,关于食品添加剂的种种传言又在社交媒体上广为流传。我们在拿起一件商品时,心中不免泛起疑虑:配料中的这么多物质它们都是什么作用?会不会是“科技与狠活”?事实上,单就食品添加剂而言,它并非现代工业的“独创”。今天,就让我们拨开迷雾,科学、全面地认识这位熟悉又陌生的“餐桌常客”——食品添加剂。

一 什么是食品添加剂?—从古至今的“厨房智慧”

在不少人眼里,食品添加剂就是有毒、有害的代名词,事实真的是这样吗?

我们的祖先是使用食品添加剂的“高手”。早在东汉时期,古人就开始用卤水(主要成分为氯化镁)做豆腐,“卤水点豆腐—一物降一物”这句歇后语,就非常形象地描述了氯化镁能使液态豆浆变成固态豆腐的这个“降服”过程。此外,用红曲米酿酒、给肉类上色酱制等,都是古人利用天然物质改善食品品质、延长保质期的智慧结晶。纵观世界,食用色素的历史可以追溯到古罗马文明,当时人们使用藏红花、胡萝卜、桑葚等为食物着色。

那么,现代意义上的食品添加剂究竟是什么呢?根据我国《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)规定,食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。目前,我国批准使用的食品添加剂有2300多种,按功能可分为22个类别,常见的有抗氧化剂、膨松剂、着色剂、防腐剂、甜味剂、食品用香料等。

可以说,没有食品添加剂,就没有现代食品工业。想象一下:没有凝固剂,豆腐无法成形;没有膨松剂,面包、蛋糕会变得坚硬难咽;没有乳化剂,冰淇淋会迅速分崩离析;没有防腐剂,许多食物在运输途中就已腐败变质……食品添加剂,是现代食品得以安全、多样、便捷地呈现在我们面前的重要基石。

二 科学立法与严格标准—为“舌尖上的安全”上锁

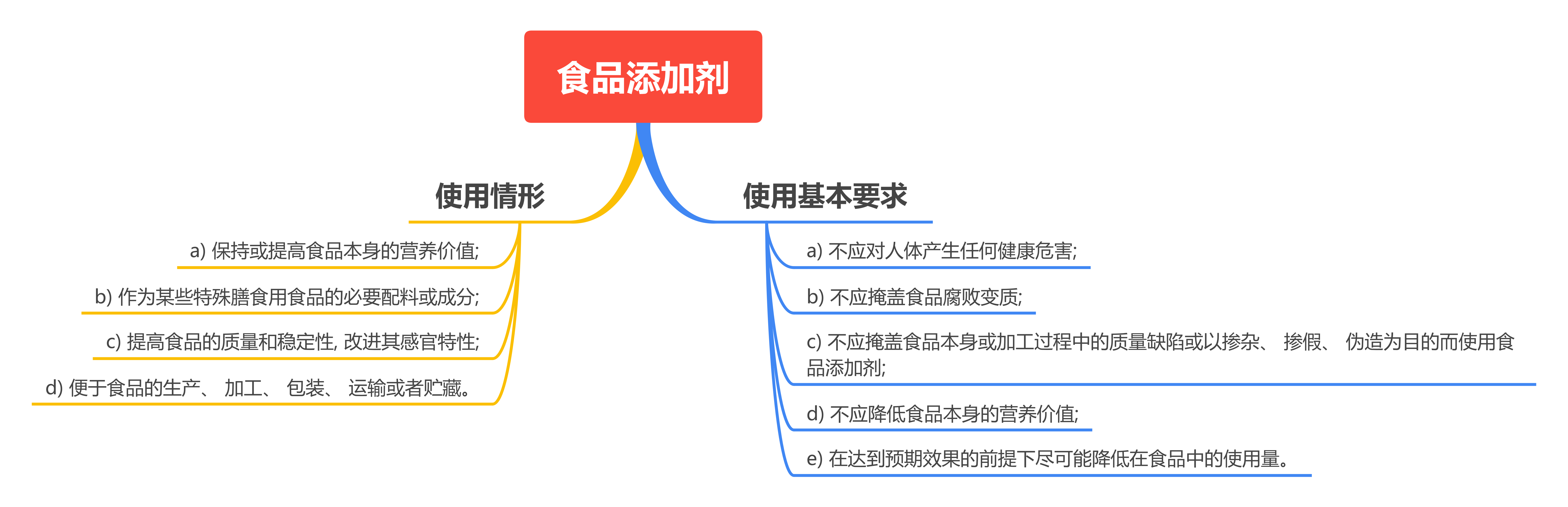

很多人担心食品添加剂的安全性,殊不知,我国对食品添加剂的管理,建立在极其严谨的科学标准之上。所有允许使用的食品添加剂都必须经过严格的风险评估,并在GB 2760-2024中明确规定其使用原则、使用范围和用量。

GB 2760-2024中食品添加剂的使用情形与基本要求

新版国标GB 2760-2024已于2025年2月8日正式实施,它就像一位更严格的“食品警察”,为我们的“舌尖上的安全”上了一把更牢固的锁。那么新版标准有哪些重大变化呢?

GB 2760-2024删除了落葵红、密蒙黄等经过调查不再具有工艺必要性的食品添加剂;删除了罐头类食品中防腐剂、食醋中冰乙酸、果蔬汁浆中纳他霉素、蒸馏酒中β-胡萝卜素和双乙酰酒石酸单双甘油酯等的使用规定;在食品添加剂功能类别中新增营养强化剂;脱氢乙酸及其钠盐受限;明确了过氧化氢作为加工助剂使用时的具体功能和使用范围等。

此外,2025年3月发布的新版《预包装食品标签通则》(GB 7718-2025)和《预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2025),进一步规范了食品标签,让消费者能更清晰、准确地了解产品信息。所有这些标准,公众都可以在食品安全国家标准数据检索平台(https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db)上查阅。

检索平台上部分标准截图

三 揭开常见谣言的真相—告别不必要的焦虑

食品添加剂是现代食品工业的灵魂,却也是谣言的重灾区。让我们一一击碎这些流传甚广的误解。

谣言1:非法添加物=食品添加剂

谣言内容:将“三聚氰胺”、“苏丹红”、“吊白块”等非法添加物造成的事件,归咎于食品添加剂。

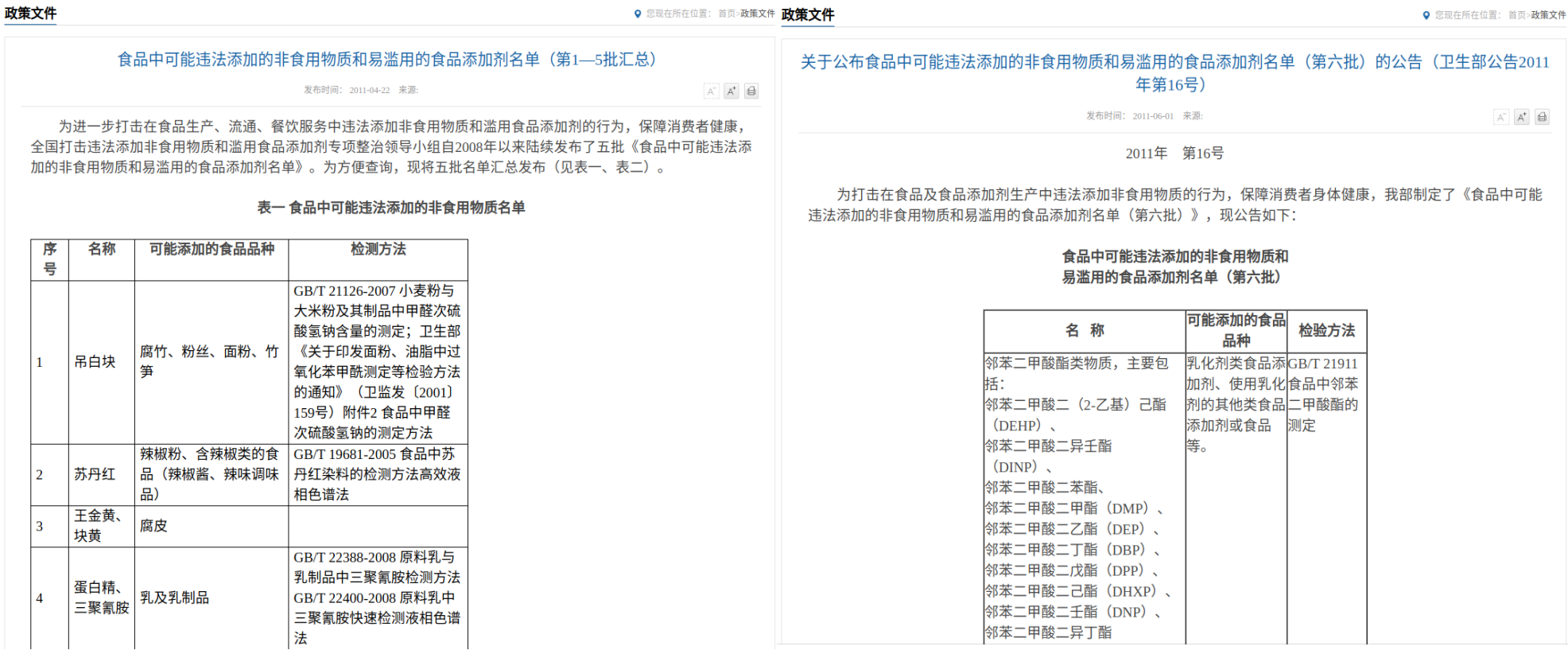

误区根源:概念偷换。

科学真相:“三聚氰胺”奶粉事件中三聚氰胺不是食品添加剂!“苏丹红鸭蛋”事件中苏丹红也不是食品添加剂!“毒鸭血”事件中福尔马林更不是食品添加剂!“吊白块”是工业用漂白剂!某幼儿园用彩绘染料制作食品更是违法行为,与食品添加剂毫无关联!为进一步打击在食品生产、销售、餐饮服务中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为,全国开展了一系列专项整治,目前已陆续发布六批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》,保障消费者“舌尖上的安全”。具体名单可在国家卫健委官方网站查询。

《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》

谣言2:“不含防腐剂”、“纯天然”才更安全

谣言内容:宣称“零添加”、“不含防腐剂”的食品更安全、更高级,暗示使用添加剂的食品都有害。

误区根源:“天然”不等于“安全”,如野生蘑菇可能有毒,天然物质中也可能存在强毒素(如黄曲霉素)。“不含防腐剂”不等于“更健康”,除了一些现做现吃的食品以外,只要是经过批量加工、运输的食品,或多或少都会受到微生物的污染。

科学真相:食品的腐败变质和微生物有直接关系,如果消灭了微生物或者抑制了他们的生长,食品自然不容易变质。防腐剂可以抑制食品中的微生物繁殖或杀死微生物。日常生活中,有些食物可以通过高盐(如咸菜)、高糖(如蜂蜜)、烟熏(熏制腊肉)、高温杀菌及真空密封(如罐头)等方式防腐,产品本身不需要添加防腐剂。但是很多食物无法使用上述方法防腐,若不使用防腐剂,食物很容易被微生物污染,导致腐败变质。

合理地使用防腐剂和抗氧化剂可以抑制致病微生物,如果一味地去追求不含防腐剂、零添加的食品可能会因小失大,毕竟食物中毒也不是闹着玩的。此外,很多人无条件相信农家自产自销的土法食品,认为这是纯天然无公害的代表。由于食品缺乏必要的质检和监管,即便消费者选择完全相信农家的所谓“良心品质”,土法生产的食物在技术和原料环节上仍然存在诸多安全隐患。

谣言3:不含某种添加剂的食品比其他食品更优质

谣言内容:强调不含某种添加剂来暗示产品更优质。

误区根源:以偏概全的误导性宣传。

科学真相:产品的优劣需综合考量其营养、口味和安全,而非单一地以是否含某种添加剂来判断。不含A添加剂,可能使用了B、C、D添加剂,这不能直接等同于产品更优质,可能只是营销策略。

谣言4:吃一碗泡面,肝脏要解毒32天

谣言内容:方便面都是食品添加剂,一碗方便面需要32天才能解毒!

误区根源:捏造数据,制造恐慌。

科学真相:根据《食品安全性毒理学评价程序》(GB15193.1-2014),每一种食品添加剂在被允许使用前,都要经过严格的毒理学实验。国家食品安全标准允许使用的食品添加剂在允许使用的范围内摄入对人体无害。例如,我们熟知的山梨酸及山梨酸钾都是公认比较安全的食品防腐剂,可参与体内正常代谢,最终生成二氧化碳和水排出体外,不会在体内蓄积。此外,任何物质的安全性都离不开剂量。GB 2760—2024明确规定了各类防腐剂在不同食品中的最大使用量。

谣言5:同时食用多种食品添加剂会中毒

谣言内容:担心一天内吃多种食物,添加剂的摄入总量会超标。

误区根源:低估安全标准的严谨性。

科学真相:国家标准在制定时,已充分考虑“累积效应”。GB 2760—2024中规定了食品添加剂在各种食品中的最大使用量,其目的是确保一天吃多种食品时,其食品添加剂的摄入量不超过每日允许摄入量(ADI)。

谣言6:食品添加剂都没有营养

谣言内容:认为所有食品添加剂都是没有营养价值的“化学物质”。

误区根源:对食品添加剂功能的认知狭隘。

科学真相:婴幼儿奶粉通过适当添加牛磺酸、各种维生素、氨基酸和矿物质元素等营养强化剂,能保证宝宝在各生长发育阶段获得均衡营养。

谣言7:“0糖”“0脂”“0卡”就是完全不含

误区根源:混淆日常用语与科学术语。用生活中的概念去理解食品标签上具有严格法律定义的声称。

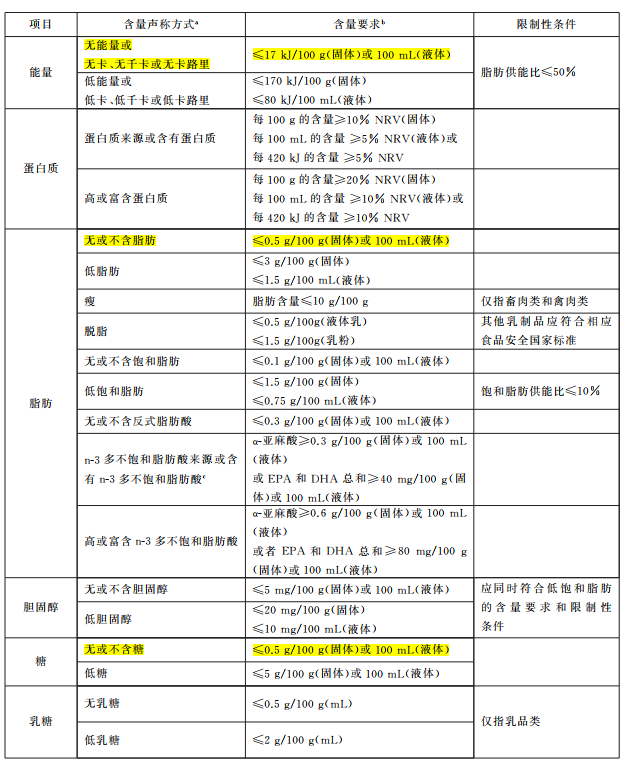

科学真相:《预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)中规定了预包装食品能量和营养成分含量声称的要求和限制性条件,当食品中碳水化合物(糖)的含量≤0.5g/100g(固体)或100mL(液体)时,可进行“无或不含糖”的声称;当食品中脂肪的含量≤0.5g/100g(固体)或100mL(液体)时,可进行“无或不含脂肪”的声称。这类标识本质上为营养素限值表述,而非完全不含,相关成分依然可能以微量存在。消费者若不理解这些限值背后的定义,容易将其误解为“完全无糖、无脂、无热量”的健康食品。

GB 28050—2025中能量和营养成分含量声称的要求和限制性条件

四 划重点丨怎么做“会吃达人”?

看到这里,可能有些小伙伴还是会对食品添加剂心存疑虑,毕竟它看不见摸不着,却每天都在我们的食物里。与其为微量的添加剂焦虑,不如将精力投入到更重要的健康生活方式养成上。

1 选择正规渠道:尽量在正规超市、商场购买品牌产品,避免“三无”产品。

2 学会阅读食品标签:这是最关键的一步。重点关注配料表和营养成分表。

配料表:了解食品由什么制成,成分按含量降序排列,认识常见添加剂的名称和作用能帮助你选择合适的食品。

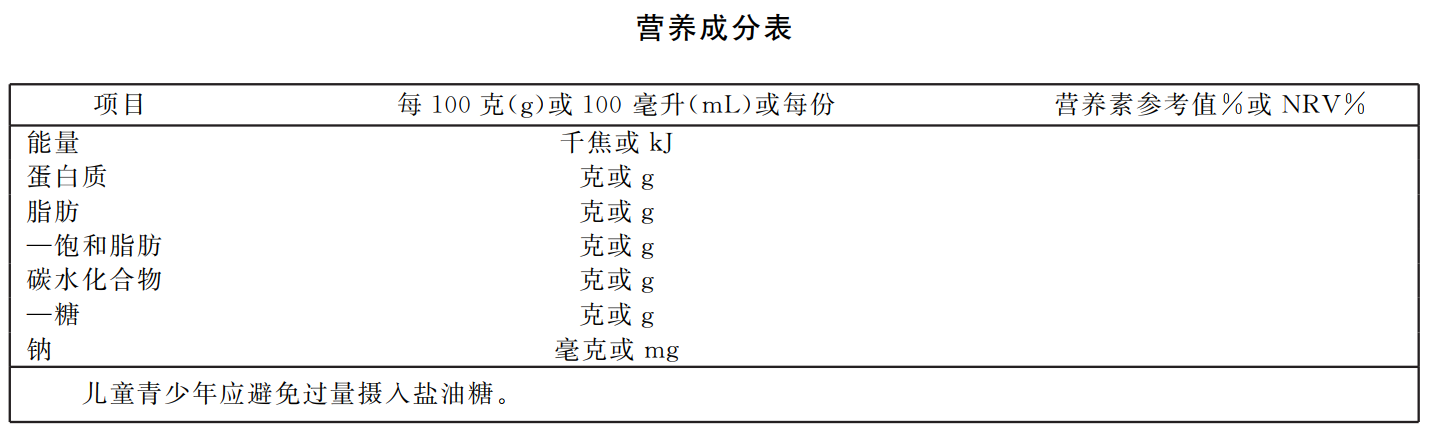

营养成分表:关注能量、蛋白质、脂肪、钠和糖的含量,这才是影响健康的关键指标。需要注意的是,营养标签标示的“碳水化合物”是糖、寡糖、多糖的总称,标示的“糖”特指食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖之和,并且新版GB 7718-2025已禁止使用“零添加”“不添加”等误导性声称。

GB 28050—2025预包装食品营养标签示例(仅标示强制内容)

3 追求膳食多样与营养均衡:减少对深加工食品的依赖,多吃新鲜蔬果、全谷物。健康的核心是均衡营养,控制油、盐、糖的总摄入量,而非纠结于配料表中那一点点合规的添加剂。

从长远看,要想做到不谈“添”色变、正视食品添加剂在现代食品工业中的价值和作用,需要社会各方共同努力。普通消费者需要进一步提高科学素养以了解食品真实信息,避免陷入营销噱头和恶意炒作陷阱;企业自身也要洁身自好,将科技手段更多用于提升食品品质。科学的辟谣,是为了让大家免于不必要的恐惧,将精力投入到真正重要的健康生活方式上。呼吁大家做理性的消费者,不造谣、不信谣、不传谣。

来源:科普中国

供稿人:科普部

审核人:科普部